Captura de pantalla 2017-09-23 a las 11.44.37 |

Captura de pantalla 2017-09-23 a las 11.44.37 |

Marchant Lazcano no se limita a dar cuenta del duelo histérico entre mujeres desesperadas, pues más relevante es la figuración de los encorsetamientos de un mundo mucho más tradicional de como suele imaginársele, el mundo artístico del teatro chileno que, si bien aquí corresponde al de mediados del siglo pasado, es inteligentemente proyectado hacia el presente.

Desbaratar las ínfulas de la realidad tal vez sea una de las principales vocaciones de la ficción. La vida —ese relato que flota a fuerza de vanagloria— es el objeto preciado de la narración para ejercer su natural fuerza de sabotaje. Por eso todo gran narrador es un gran saboteador. Y la literatura el vasto juego de complicidades donde la realidad es constantemente descuadernada. Es cierto: las más de las veces el sabotaje no funciona. Pero un lector puede definirse como quien aguarda a que alguna vez ese placentero desbarajuste sea plenamente consumado.

Jorge Marchant Lazcano (1950), pasito a pasito, se ha dedicado a desmantelar en sus sucesivas novelas las fatuidades de cierta burguesía chilena edificada en base a lo que históricamente le ha convenido esconder, omitir o sencillamente exiliar. Desconfianza, su último trabajo, no es ajeno a esta operación. El novelista chileno parece dejar atrás el nexo latino Santiago-New York, filón bien explotado en esa especie de tetralogía comenzada espléndidamente con Sangre como la mía (2006; 2012), continuada intensivamente con El amante sin rostro (2008) y La promesa del fracaso (2013), y abrochada con el vértigo de Cuartos oscuros (2015), para armar una historia donde la homosexualidad como conflicto vuelve a emerger pero algo más al sesgo, en el contexto de un retrato concentrado en las vanidades de un mundo femenino en decadencia.

Cuatro actrices de teatro que parecen haber gozado de cierto esplendor durante los años cincuenta y sesenta, van a parar ya en tiempos del Transantiago a una casa de reposo gestionada humanitariamente por el Sindicato de Actores y emplazada en la comuna de La Florida. El relato va y viene, oscilando entre aquellos años donde Ofelia Alarcón, Sarita Montes y Rosario Huidobro con diversa suerte encarnaron personajes en montajes de piezas de J.B. Priestley, Tennessee Williams, Lillian Hellman o Shakespeare, y un presente donde la amenaza de la vejez, la enfermedad y la muerte parecen niñerías al lado de las abultadas cuentas pendientes de la presunción y el orgullo.

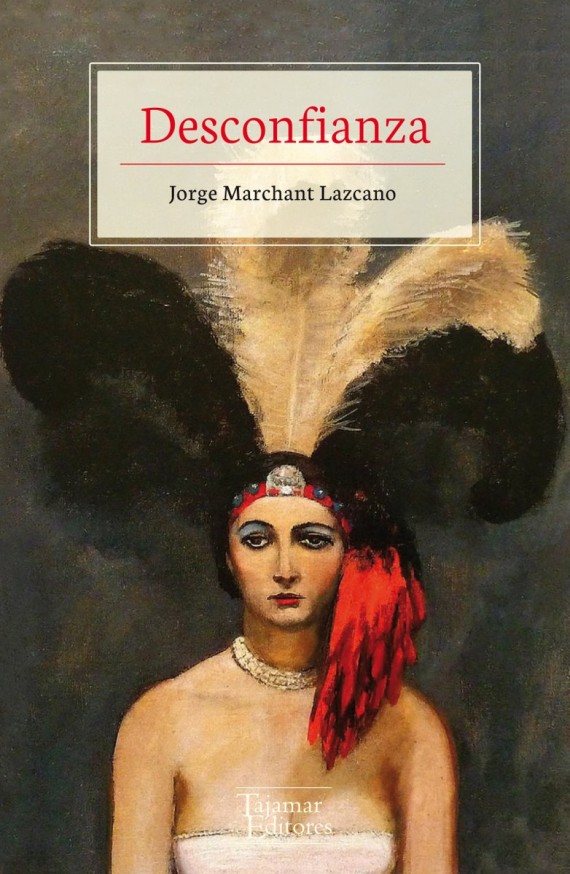

La intriga que sostiene el relato hasta el final involucra a la estirada Huidobro y la última diva criolla en llegar al asilo, Marta Bernales, alguna vez retratada por un exitoso pintor chileno avecindado en Madrid, cuyas obras hoy se transan en Sotheby’s. Es precisamente este retrato el que Bernales traerá bajo el brazo a modo de flamante donación cuando se instale en la residencia, haciendo ruido mediático y arruinando de paso la estable monotonía del pasar de su ex colega, la otra endiosada venida a menos que, por supuesto, hubiese preferido ser la musa del artista décadas atrás, posando gloriosa con el atuendo de la reina Isabel.

El cuadro es colgado y, como si de una película de Joseph Mankiewicz se tratara, el asilo se vuelve un escenario nutrido de rivalidad y cahuineo con raíz en una pieza dramática, María Estuardo, en la que ambas compartieron rol en el pasado. La Bernales, única de las cuatro en haber obtenido el Premio Nacional de Teatro, revive la envidia eterna de la Huidobro mientras la Montes hace el rol cómico de la correveidile, y la Alarcón es consumida trágicamente por el alzhéimer. La novela arranca, de hecho, con el primer olvido que sufre esta última en pleno escenario, lapsus que a la larga la volverá menos infausta: ahí donde la feria de las vanidades ofrece sus inocuos productos, el olvido patológico surte un efecto de blindaje que permite sustraerse a la contienda ególatra.

Pero Marchant Lazcano no se limita a dar cuenta del duelo histérico entre mujeres desesperadas (como ha sido explotado por varias series televisivas contemporáneas), pues más relevante es la figuración de los encorsetamientos de un mundo mucho más tradicional de como suele imaginársele, el mundo artístico del teatro chileno que, si bien aquí corresponde al de mediados del siglo pasado, es inteligentemente proyectado hacia el presente, revelando tras bambalinas unos andamiajes extremadamente leales a las aspiraciones de clase.

La batalla que Rosario Huidobro le da a Marta Bernales es la batalla por conseguir una memoria artística y especialmente moral de sí misma más elevada que la de su rival. A su vez, la que Marta Bernales libra con la Huidobro, y especialmente consigo misma, envuelve la lucha por afianzar un relato donde ese retrato colgado la justifique como reina, tanto del teatro local como de su propia biografía. Y aquí se articula el sabotaje: esa pintura famosa y ahora bien avaluada, no fue sino realizada por un artista homosexual (no menos aferrado a los ropajes de la vanidad) al que la Bernales se ligará para siempre, acaso en términos casi siniestros, más allá del óleo sobre tela. Esto la Huidobro, desde su conservadurismo, lo usará para refregárselo acusadoramente a la Bernales como origen de su desintegración personal y familiar; a su vez la Bernales, desde un lugar afín, para tantear en la tiniebla de la desconfianza alguna redención que escasamente tendrá lugar.

Como si poco y nada hubiesen comprendido repitiendo los parlamentos de esas obras maestras del arte dramático (y ciertamente cómico) alguna vez representadas, estas actrices chilenas en fase terminal no recuperarán ese tiempo perdido en el vano universo de la competencia por la posteridad. En vez de acaudaladas dobles latinas de Elizabeth Taylor o Deborah Kerr, finalmente se tendrán a sí mismas como la mismísima inope calavera de Hamlet. En lugar del esplendor de balcones con vista al Parque Forestal, su jubilación deberá someterse a la miseria cotidiana de los juegos de cartas o de un recorrido suburbano a bordo de un bus atochado y saturado de bagatelas.

Desconfianza constituye una apuesta menos arriesgada en su realismo que su predecesora, pero acaso más atenta a un mundo femenino y afectivo complejo de componer, sumando así un trabajo finamente entretejido y de sutil toque camp a la obra narrativa del autor que se estrenara en los años setenta con La Beatriz Ovalle, esa novela acaso demasiado deudora de los recursos que el argentino Manuel Puig había puesto por ese entonces a circular, pero que ya desbarataba con astucia y riesgo la modelación y destino del deseo de una joven de clase alta chilena.

Jorge Marchant Lazcano amortiguó bien el golpe de esa primera decisiva influencia, elaborando ya desde hace largo rato una obra narrativa que, apelando sin ruborizarse a dispositivos más bien tradicionales de narración, siempre mediados por el imaginario cinéfilo de las oldies hollywoodenses, pero también por cierto archivo histórico nacional, actualmente se sitúa dentro de las más relevantes producidas por narradores chilenos a fuerza de su importante capacidad de sabotaje. Confianza, pues, en esta capacidad: el novelista ha puesto nuevamente las ínfulas en cuarentena.

Desconfianza

Jorge Marchant Lazcano

Tajamar Editores

202 páginas

$14.000