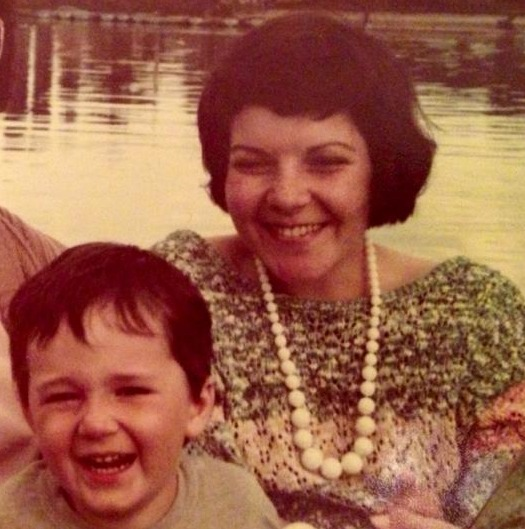

alessia mama | Alessia y su madre

alessia mama | Alessia y su madre

Las creencias de nuestros padres nos marcan desde pequeños. ¿Podemos cambiarlas? En una nueva edición de «Crónicas de una Infiltrada», Alessia Injoque cuenta de su relación con su madre, la conservadora.

Mientras crecemos, nada marca tanto nuestra vida como nuestros padres. Paso a paso vamos aprendiendo de ellos, y a través de lo que nos enseñan comenzamos a ver a la sociedad y al mundo.

Algunos recuerdos de niñez son borrosos en hechos, pero claros en emociones. Entre los 4 y 5 años me ponía la ropa de mi mamá y me maquillaba. Temía que me descubrieran y sentí vergüenza cuando, finalmente, sucedió. ¿Con qué ojos me habrán mirado? ¿habré sabido que estaba rompiendo una regla? Ese día me acompañó a través de los años, sin embargo, mi mamá no lo recuerda.

Mi madre es, sin duda alguna, una mujer peculiar que dio estructura a su vida y sus creencias en torno a Dios y la religión. Entiende al mundo a través de las sagradas escrituras y, como podrán imaginar, eso nos fue enseñando a mí y a mis hermanos desde pequeños: el niño Jesús, la Virgen María, el Ángel de la guarda y su dulce compañía, el Espíritu Santo y Dios estaban presentes en mañanas, almuerzos y noches. Ella es extrovertida, habla hasta por los codos, alegre, dueña de una risa única que contagia, mojigata como pocas, entusiasta promotora de la virginidad hasta el matrimonio, enemiga del “libertinaje”, defensora del matrimonio “tradicional” para toda la vida y de los roles de género “como Dios los creó”.

¿Qué hace una madre así cuando su hijo mayor le cuenta que es una mujer transgénero?

Nuestra relación siempre fue distante y mi rebeldía una constante. Mientras crecí hice lo posible por darle la contra y ocultar aquellos logros que pudieran hacerla feliz. No supo de mis pololas, fue lejana para mis amigos, no le pedí ayuda con las tareas, ni busqué sus aplausos en competencias. No la quise orgullosa, porque ese orgullo habría sido falso ¿lo habría sentido sabiendo lo que escondía?

Le conté sobre mí, sin expectativas pero con esperanza, escribí una carta porque esa niña que nunca pude ser necesitaba cerrar heridas y albergaba el anhelo de ser querida. Le conté de aquel Año Nuevo en que me desplomé en llanto; sabiendo que no podría entenderme, pero con alguna ilusión de que pudiera sentirme.

Pero no me sintió.

Hija de la cultura en la que creció, mi madre sintió vergüenza, como si hubiera hecho algo malo por tener una hija trans. Me preguntó si fui violada; me pidió que viva mi identidad “discretamente” y no como los “mariquitas” que coquetean con hombres casados en la calle; opinó mucho, pero nunca me preguntó cómo estaba.

Mientras transitaba me preparé para recibir ataques y descalificaciones, conocía los prejuicios porque crecí sumergida en ellos. Respiré hondo y, tapando el dolor, le respondí con calma.

A medida que redactaba y argumentaba iba dejando un poco de mí en esos correos. Pensaba en todas esas niñas a quienes sus madres aman por ser quienes son y me preguntaba qué sentirán, mientras le explicaba a mi madre que no me exhibía, sólo quería vivir sin esconderme, como todos. Imaginaba el orgullo que muchas madres sienten por sus hijas mientras trataba que comprenda que mi tránsito era sobre mí, no sobre qué pensaran de ella; me venían a la mente todas las madres que se ven en sus hijas y esa imagen se borraba, porque yo, resultaba tan distante, que sólo un daño profundo como una violación podía explicarle quién soy.

Las personas tenemos ideas, también hay veces en que las ideas nos tienen a nosotros. Aquellas creencias que acompañaron a mi madre desde su infancia se habían vuelto parte de su identidad, la iglesia, su comunidad y hallaba seguridad en la idea de un Dios que muestra el camino a seguir, acompaña en los momentos difíciles y da orden a las cosas. Un orden en el que yo no entraba.

En marzo del 2017 vino de visita para despedirse de Alejandro, y se despidió. Transcurrieron cuatro días propios de otros tiempos, sin conversaciones profundas, ni momentos de cercanía. No sé qué ideas habrán cruzado por su cabeza, ni qué angustias atravesado su alma. Tal vez eso necesitaba para despedirse, que las cosas fueran, por una última vez, como siempre.

El día en que salí del closet en el trabajo también le conté al resto de mi familia y amigos por correo y redes sociales; ese día mi madre me felicitó, y le pidió disculpas a mi familia explicando lo difícil que fue todo esto… para ella.

Los prejuicios, en especial cuando se refuerzan en dogmas, nos alejan de quienes no encajen en ellos y nos impide sentirlos. Ella libraba una batalla interna entre sus identidades de cristiana y madre, conmigo en la línea de fuego.

Pasaron meses antes de que volviera a verla. Conté mi historia al mundo y, sin planearlo, fui dando respuesta a las preguntas que ella no se atrevía a hacerme, ni yo a contar. Tal vez pudo ver el brillo de mis ojos cuando compartía mis alegrías y sentirme cuando contaba mis penas; tal vez pudo comenzar a entenderme y mirarme diferente.

La fui a visitar esta Navidad y las cosas transcurrieron con calma. Por primera vez, mi madre vio a Alessia, pudimos mirarnos a los ojos y conversar. Esa noche me confesó que, tal vez, Dios le estaba enseñando a través de mí que la forma en que miraba la diversidad sexual estaba mal. Nos despedimos con un abrazo.

La cultura en la que crecimos nos condiciona y muchas veces nos define. Somos inamovibles ante cualquier dedo acusador y volvemos a la razón una esclava de nuestras creencias; es sólo al mirarnos a los ojos con empatía, que podemos romper las cadenas y cambiar.

Hace poco mi mamá me mandó un mensaje:

“¡Me doy cuenta de lo VALIENTE que eres y LO ORGULLOSA QUE ESTOY DE TI! ¡Te quiero mucho!”

Y con mi corazón lleno de alegría pude cerrar este capítulo.