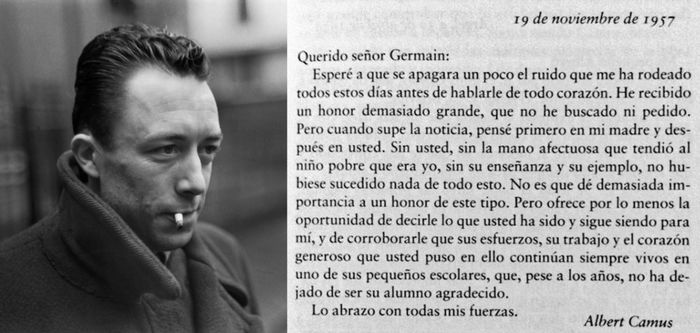

Carta a su profesor de Albert Camus tras recibir el Premio Nobel |

Carta a su profesor de Albert Camus tras recibir el Premio Nobel |

Que la profesión de maestro y enseñante tiene un alto componente de nobleza es indudable; no está de más que los profesores de todo el mundo tengan su día. Muy probablemente, todos accedimos a nuestra vocación secreta y más querida –en mi caso, la vocación de contar historias– gracias a un individuo memorable que nos la reveló, un hombre o mujer que supo indicarnos una senda posible para esa vocación latente o se limitaron a indicárnosla cuando nosotros mismos no la veíamos.

Acaba de transcurrir el Día del Profesor, ese onomástico que, junto a varios otros, sirve para que la gente se emocione anualmente en las redes sociales y les rinda homenaje a sus antiguos maestros, recordando sus años escolares o evocando, con toda justicia, a algún profesor que los marcó en su vida, con frases como esas que antaño abundaban en las tarjetas Village. Ahora no hay esas tarjetas o circulan poco, todo ocurre en internet, fugazmente, sin dejar mucha huella. Un minuto de emoción y ya está, al otro día será igual con la muerte de un amigo o un familiar, aunque luego los profesores deban salir nuevamente a la calle para que les suban el sueldo.

En nuestra época tan líquida, tan uberizada y precaria, en que el contrato social y las garantías mínimas de sobrevivencia económica han pasado a mejor vida, la realidad de los profesores es ciertamente más dura que lo que esos homenajes al paso permiten suponer, ya sea en la enseñanza media, ya en la educación superior, donde proliferan los profesores-taxis como setas –me incluyo entre las setas–, sin las prebendas que solían contribuir hace ya unas décadas a una mínima estabilidad laboral o una sensación de futuro, a una promesa que acompañaba tácitamente a la labor pedagógica.

Una novela de Patricio Jara, publicada recientemente con el título desconcertante de Tragar el sol, da cuenta, con la habitual pericia narrativa y la hondura que su autor despliega en sus historias, de esa épica contemporánea un poco entumecida que hoy viven quienes caen, o han tenido la desgracia de caer, en esa tenaza no demasiado heroica que es la enseñanza a honorarios. La historia es resumible en pocas líneas, no así sus resonancias, que quedan reverberando un buen rato en la mente del lector. Un profesor universitario lastrado por su propia rutina de clases preparadas con esmero llega un día al límite de su paciencia ante el desdén de facto que esa labor suscita en un alumno arrogante, el que desafía de manera persistente su petición de que no se distraiga en el aula con su celular. La novela parte, de hecho, anunciando lo que acaba de ocurrir: el profesor ha arrebatado finalmente el celular a su alumno y lo ha estrellado contra un muro del aula, para luego zarandear un poco al estudiante.

De ahí en más, la suerte queda echada, al menos para el protagonista, que ha cruzado con su gesto su propio Rubicón, independientemente de cuál sea la intensidad del episodio en sí y las consecuencias del arrebato; de si puede o no componerse; de que haya o no vías de salida o excusa ante sus superiores. O, peor aún, ante los apoderados-clientes. Lo que el protagonista resuelve con su reacción tan soberana es mandarlo todo al carajo, sin siquiera haber sospechado el precario equilibrio en que se sostenía su vida profesoral.

Hay en la novelística de Patricio Jara una estrategia narrativa parecida a la que subyace a las narraciones más descabelladas de Silvina Ocampo. Como es el caso, por ejemplo, de “Las fotografías”, en que un ritual cumpleañero con fotógrafo incluido termina descalabrando un entorno familiar algo enfermizo. Es, también en su caso, el tema de la vida familiar y los ritos institucionales representados como instancias de violencia soterrada y hasta de crueldad recíproca, situaciones en que pareciera que nada muy grave está sucediendo, aunque el universo entero –el propio– se esté cayendo a pedazos y en silencio. Una mirada a la vez emparentada con la que desplegaba Hemingway en sus historias, con su propensión a la narración externalizada y la frase escueta, a los gestos mínimos que van develando –sin necesariamente adentrarse en la introspección– el universo interior de sus protagonistas y sus tribulaciones. En sus narraciones ocurre, como sucede de hecho con Hemingway, que un diálogo cualquiera en un café nos revela sin mencionarlo un escenario que se desarticula, una vida amenazada en el trasfondo, un giro existencial inminente de los dialogantes. Y un secreto que acabará quizá arrasando sus mejores intenciones, librándolos a su suerte. Como ocurría en otro ejemplo citable del escritor norteamericano, “El anciano del puente”, ese cuento inmemorial en que un anciano llega a orillas del Ebro –el cuento alude sin mencionarla a la derrota del bando republicano en la batalla del Ebro– escapando de la artillería franquista, donde se detiene brevemente a comentar con un miliciano allí apostado su inquietud por lo que vaya a ocurrir con los animales que ha debido abandonar en su granja. Es todo cuanto sucede en el cuento, de una página y media escasa de extensión, pero ese diálogo escueto, minimalista, basta para sugerirnos un escenario devastado, a un hombre ya mayor cuyo mundo se está derrumbando a la vez sin vuelta.

El profesor de la novela de Patricio Jara vive algo parecido, en circunstancias obviamente diversas. Su gesto es no sólo una forma de desahogarse de su propia humillación acumulada, una vía para arrancarse la joroba sin sentido que se le ha ido adosando en su vida docente, sino un arrebato liberador de carácter más vasto y definitivo, la elección soberana que le permitirá al fin dar el salto a la nada, al abismo de vivir al azar y sin ningún respaldo institucional, sin los embustes habituales de un contrato tan precario y tan perecedero como su labor, dejando atrás la universidad de pacotilla en que hace clases.

Que la profesión de maestro y enseñante tiene un alto componente de nobleza es indudable; no está de más que los profesores de todo el mundo tengan su día. Muy probablemente, todos accedimos a nuestra vocación secreta y más querida –en mi caso, la vocación de contar historias– gracias a un individuo memorable que nos la reveló, un hombre o mujer que supo indicarnos una senda posible para esa vocación latente o se limitaron a indicárnosla cuando nosotros mismos no la veíamos. Es lo que deja extrañamente en pie, a pesar del gesto tan irreversible de su protagonista, esta novela tan precisa y tan reveladora de Patricio Jara. Como bien lo resume, en mitad del relato, un párrafo en boca de su protagonista: “Imagino que debe ocurrir en toda clase de carreras y de seguro más de una vez. Hablo de esos instantes cuando, gracias a un profesor, a un libro o a un taller, de pronto sientes que no te has equivocado, que estás en el lugar correcto y el paisaje se alumbra: se disipa la niebla, desaparecen los temores sobre el futuro y ves un camino posible de ser transitado, un sendero luminoso que antes no estaba, que no existía. No puedo imaginar que alguien haya terminado sus estudios sin haber vivido al menos uno de esos episodios”.