haneke 1 |

haneke 1 |

«Happy End» no es el filme más destacado del autor austríaco, pero sí viene a confirmar su posición política en el mundo: Haneke, con su cine, piensa lo que hay de objetivo en el mundo, más allá de la poesía y las interpretaciones. Piensa en la realidad, y su respuesta es cruda: si liberamos al mundo de los cuentos, los relatos y los mitos, aparece la violencia descarnada, que no mira a quien y que no hace justicia por nada.

En la 85° versión de los premios Oscar se dio una coincidencia que, salvo unos pocos faltos de escrúpulos, nadie destacó: competían para mejor película Quentin Tarantino, con su Django desencadenado, y Michael Haneke, con su Amour. Siendo conocidos los criterios mercantiles del Oscar, se sabía de antemano que ninguno de los dos filmes ganaría la máxima estatuilla, sin embargo era de un placer casi morboso ver competir al ex videoclubista contra el ex teólogo, ambos reconocidos por la “carga excesiva de violencia” en sus filmes. La asociación de ambos con la violencia se remontaba a unos años antes, cuando Tarantino estrenaba las dos partes de su Kill Bill, mientras Haneke estrenaba El tiempo del lobo, filme en el cual el autor austríaco exhibió la muerte de un caballo. Algunos compararon, sin mediar muchas consideraciones, el trabajo de ambos autores, defendiendo que estaban unidos por tratar el asunto de la violencia: la historia de venganza en que Beatrix Kiddo mataba sin piedad a todos a su paso para sanar las injusticias que la dejaron en coma con una bala en la cabeza el día de su matrimonio, era equivalente a las muertes y heridas sin sentido que desataban los personajes de Haneke, tanto en El tiempo del lobo como en las anteriores Funny Games y La pianista. Ambos podían ser asociados como cineastas que gozan con exhibir violencia para las masas, por muy distantes que fueran los aires de comida chatarra del estadounidense y la inquebrantable intelectualidad de salón del austríaco.

Ante esa comparación, Haneke hizo algunos comentarios polémicos para distanciar su trabajo del de Tarantino. Dijo en una conferencia en el Festival de Cine de Nueva York que él mostraba la realidad cruda, que no disfrutaba de exhibir la violencia, que encontraba estúpida la industria norteamericana que goza vendiendo violencia y sangre, que le parecía peligroso hacer de la violencia algo gracioso. Todo eso lo dijo refiriéndose al autor de Pulp fiction, precisamente porque lo que habría en su proyecto sería algo más que una simple muestra de peleas y balazos para divertir. De hecho, Haneke no quiere divertir, su cine es más bien aburrido y sin mucha gracia, lleno de elegantes departamentos y limpios teatros de clase alta en los que se recitan finas piezas de música docta. El cine de Haneke es violento, no en cada imagen, sino en la manera en que entrega esas imágenes, lo hace sin ningún gramo de empatía. A diferencia de Tarantino, quien nos entrega de manera digerible sus peleas con katanas y balazos en la nuca. La de Haneke es una imagen anempática con la comunidad de espectadores, mientras que la de Tarantino es empática.

La imagen empática de Tarantino se da en el marco de una historia bien contada, con buenas bandas sonoras y recurriendo a tomas ya probadas en la historia del cine. El autor estadounidense es bien conocido por ser un cinéfilo y un melómano, lo que lo hizo brillar con su aclamada Pulp fiction (incluso por Cannes, donde Haneke juega de local casi siempre). Y es que Pulp fiction es el mejor ejemplo de esa imagen empática: un entramado de historias que jamás se confunden y que terminan hilándose sin roces, un guión perfecto y sin contradicciones, todo adornado por unos precisos salpicones de sangre y groserías propias del ambiente suburbano que representa. Por contramano, el mejor ejemplo de la imagen anempática de Haneke es su Funny Games: dos psicópatas entran sin motivo a la casa de vacaciones de una pequeña familia burguesa y los matan a todos sin piedad. De hecho, el momento en que la madre puede librarse y matar a uno de los criminales, el otro va, toma el control remoto, mira a la cámara y retrocede la película para salvar a su compañero. Desde ese momento los espectadores sabrían que la familia no tendría salvación y simplemente estarían mirando una aniquilación despiadada por casi la hora restante de película. Sin conformarse con eso, diez años después de esa Funny Games, Haneke realiza una copia exacta de su propio filme, escena por escena, idéntica, sólo que esta vez con actores norteamericanos y no europeos, confirmando con ese gesto de repetición absurda su crítica a la industria estadounidense, verificando que consumirían una película ya filmada hace diez años, sólo por el gusto de mirar las escenas de violencia. A Haneke no le importa la historia ni sus imágenes se someten a la dictadura del relato, porque no le interesa producir empatía entre su obra y la comunidad de espectadores. No le importa que los espectadores salgan felices del cine como una comunidad alegre. Incluso quiere destruir esa comunidad.

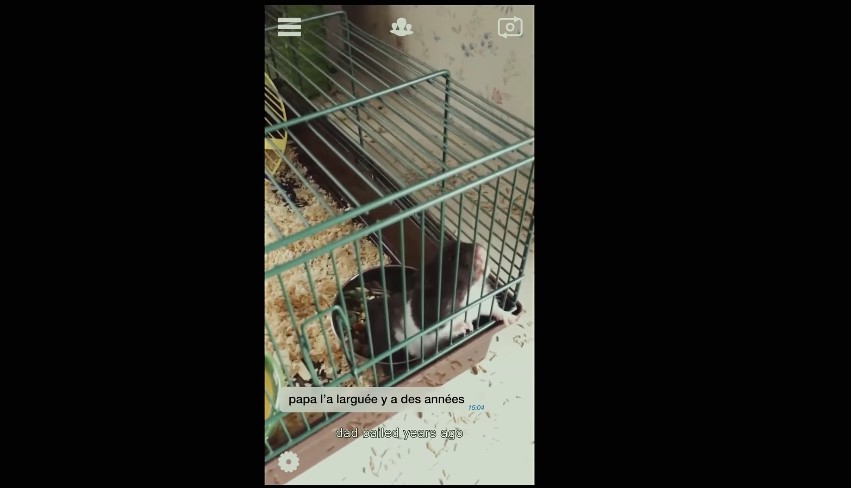

Haneke no muestra muchas escenas de violencia, porque cree en la violencia de la cámara. En el cine de Haneke encontramos muy pocas escenas de violencia, a diferencia de Tarantino, pues lo violento en su tesis es la imagen cinematográfica misma, una idea que trabaja desde muy temprano en Benny’s video (1992), 71 fragmentos de una cronología al azar (1994), Código desconocido (2000) y Caché (2005), filmes en los que la imagen del vídeo aparece como un elemento que libera violencia desatada. Muy especialmente en Caché, donde los protagonistas reciben vídeos del frente de su casa. Simplemente eso. Y es que Haneke parece decirnos que hay algo en la imagen cinematográfica que es inhumano, que incluso es divino, que es ajeno a nuestras prácticas mortales, que es objetivo y más allá de todo mito: esa falta de empatía con el mundo que es propia de una cámara que permite mostrar la violencia en su crudeza no amigable. Es por eso que Haneke puede mostrarnos sin miedo ese escupo en el metro a Juliette Binoche en Código desconocido, la bofetada a la anciana Emanuelle Riva en Amour, la muerte del caballo en Los tiempos del lobo, la puñalada en el corazón autoinflingida por Isabelle Huppert en La pianista, la muerte del hámster o la entrada del grupo de negros en el almuerzo burgués de su más reciente entrega Happy end (2017), todas escenas que guardan un lugar privilegiado entre las más violentas de la historia del cine. Pero también puede mostrarnos esas cartas que escribe la pianista a su discípulo pidiéndole que le orine en la cara de La pianista, o esos correos electrónicos en que Thomas goza del sufrimiento de Claire en Happy end. Tampoco duda en mostrarnos con indiferencia escenas de los altos niveles de represión en la Alemania exactamente anterior al ascenso del nazismo en La cinta blanca (2009).

En su más reciente entrega, Happy end, Haneke retrata esa indiferencia que él estruja de la cámara cinematográfica como algo extendido a todas las prácticas humanas gracias a la tecnología: muestra escenas de una vida burguesa, una niña con cuya madre fue internada y sube a redes sociales cómo asesina a su hámster; un padre que se escribe sobre amor, orina, sexo, tortura, pasión, caricias y sangre por correo electrónico; un abuelo que pide que lo maten a cambio de dinero y cuyo suicido fallido es grabado y asistido por su propia nieta; un hijo cuya violencia reprimida se expresa incluso cantando Chandelier de Sia en un karaoke; y una madre indiferente a todo eso que pasa bajo sus narices. Es interesante que Haneke asuma la globalización de la violencia, que dada la extensión de la imagen grabada a causa de la tecnología, todo puede ser grabado con esa distancia anempática que otorga la cámara. El filme comienza con la escena de un muro desplomándose en una construcción, sobre el cual había un baño químico al cual un trabajador había recién ingesado, todo filmado por una cámara de seguridad; luego, la escena del hámster muriendo en Snapchat. Porque para Haneke esas violencias que percibe la cámara son iguales, son todas indiferentes por igual.

Happy end no es el filme más destacado del autor austríaco, pero sí viene a confirmar su posición política en el mundo: Haneke, con su cine, piensa lo que hay de objetivo en el mundo, más allá de la poesía y las interpretaciones. Piensa en la realidad, y su respuesta es cruda: si liberamos al mundo de los cuentos, los relatos y los mitos, aparece la violencia descarnada, que no mira a quien y que no hace justicia por nada. Haneke invierte la relación entre ficción y realidad para decirnos que los cuerpos sin un relato que los coordinen se mueven de manera violenta, no se asocian instintivamente como pensaría Aki Kaurismäki o los hermanos Dardenne. El de Haneke es un pesimismo ante el mundo, pero en el fondo es un optimista del gran relato de la modernidad.

Como buen teólogo, Haneke parece señalar la necesidad de los relatos, pues como pone en boca de Jean-Louis-Trintignant en Happy end, a propósito de un ave de rapiña que despedazó en pleno vuelo a un pajarito: «Cuando ves esas cosas en la televisión parece algo normal, así es la naturaleza. Pero cuando las ves en realidad, tus manos tiemblan».