|

|

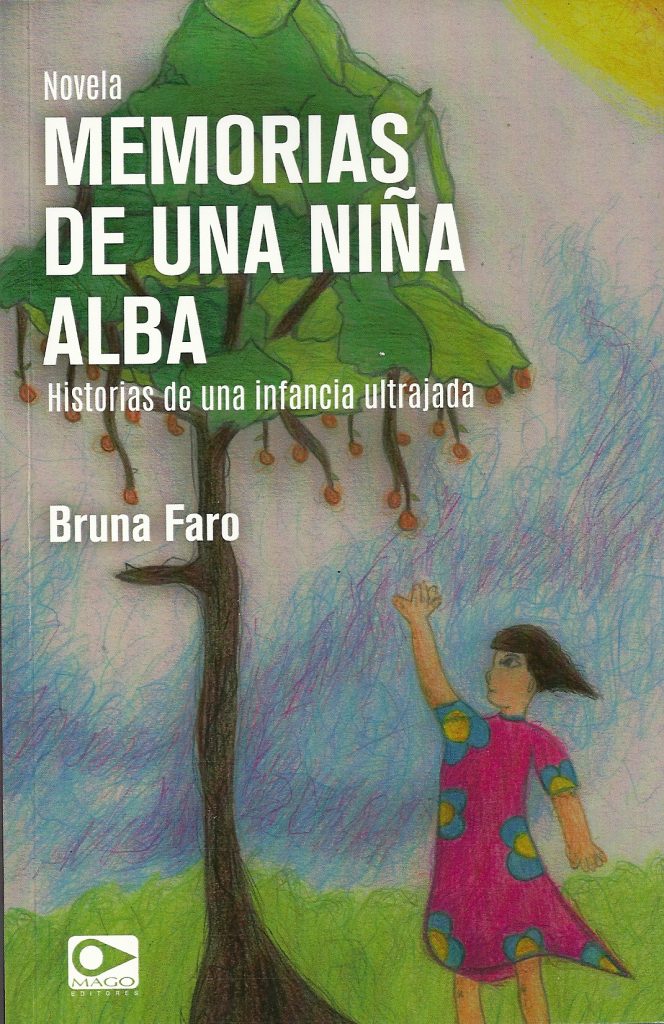

Mago Editores acaba de publicar la novela «Memorias de una niña Alba. Historias de una infancia ultrajada» de la escritora Bruna Faro; las vivencias de Aurora, de siete años, y sus compañeras en el hogar de menores El Alba, que aún existe en Osorno. Hambre, abandono, abusos y torturas son solo algunas de las experiencias que se detallan. Al final del libro se incluyen testimonios de mujeres que habitaron ahí en la década del 80. Presentamos un adelanto.

Gritos interrumpieron mi sueño y el de las demás. Todas salían del dormitorio.

—¡Están castigando a las que se mearon! —dijo una de mis compañeras entrando desde el pasillo.

Mi corazón latía a mil. Pensé en Margarita. Me bajé de la cama y avancé a paso rápido hacia donde todas estaban. No era ella, pero lo que vi me dejó helada. Frente a un calentador a gas encendido, tenían a una interna desnuda, apresada contra el piso, con sus genitales expuestos a la llama. Las tías la sujetaban y obligaban a estar quieta. La interna gritaba pidiendo auxilio.

—¡Por favor, tía! ¡No aguanto! Por favor… —decía entre sollozos.

Todas comenzamos a llorar, y más la que estaba desnuda, esperando su turno.

—¿No les gusta mearse? ¡Ahora a aguantar no más! El tío Ricardo las mandó a castigar. El Señor no quiere a las meonas.

Todas gritábamos. Algunas se tapaban los ojos. La interna a ratos quedaba sin aliento y el llanto no le salía, el rostro se le volvía morado y trataba de zafarse. Su cuerpo se retorcía, sus dientes se tornaron más blancos, o eso me pareció. A ratos parecía desvanecerse, pero volvía a sacar fuerzas. Cuando la soltaron, cayó al suelo. Se enrollaba y revolcaba tocando sus genitales. Algunas trataron de ayudarla, pero a ninguna la dejaron acercarse.

—¡Déjenla sola! ¡Está castigada! —gritó una de las tías—.

Ahora te toca a ti —espetó llamando a la próxima.

—¡No! ¡No quiero! —gritaba la niña revolcándose en el piso, dando patadas y manotazos para que no pudieran sujetarla—. ¡Noooo, no quiero!

Las tías la tomaron del poco pelo que tenía y sujetándola con fuerza, la sostuvieron al borde de la llama.

No podía liberarse. El rostro se le llenó de lágrimas y mocos. Se movía sin éxito. Iba perdiendo la voz con cada grito mientras el trasero se le iba poniendo colorado. Ya no podía mirar.

—¡Suéltenla! —gritaban algunas, pero hicieron caso omiso. De repente el sonido desapareció. Se desvaneció ridículamente mientras me frotaba los oídos para recuperar la audición. Veía a todas abrir sus bocas enérgicamente para gritar, pero el grito no me llegaba. Era como si mi cuerpo se hubiese estado protegiendo de los lamentos. Y crecí. Había que sobrevivir en esa guerra. La interna frente a mí se revolcaba mostrando su vagina enrojecida al punto de verse casi morada. Vi las gotas de sudor caer por su rostro, que se mezclaban con sus lágrimas. Vi que, si no hubiese sabido que el hogar era de niñas, habría pensado que era un hombre. Con sus cabellos cortos, dura mirada, alguna que otra cicatriz en sus piernas morenas. La vi hacerse un bollo en el suelo tocando sus genitales. La vi siendo arrastrada por el pelo a través del suelo hacia el baño. Y, en ese momento escuché sus lamentos agónicos. Miré a mi alrededor y algunas internas aún lloraban de asombro.

Lentamente todas volvían a los dormitorios. Yo no podía moverme. Todo había cambiado. No era solo hambruna. Pensé en que jamás me mearía. Todas hicimos nuestras camas en silencio. Algunas aún evidenciaban el colorado en sus caras.

El desayuno fue escuálido como todos los días, pero ese día ya no me preocupaba. Había decidido comer pasto como todas las demás. Las castigadas de la pandereta aún no aparecían. La Jaramillo tampoco desayunó.

Durante la tarde jugamos en un patio enrejado que estaba entre la leñera y la huerta. Un lugar insalubre donde se dejaban los guáteres en desuso. Agrandamos un pequeño agujero que había en la reja y nos adentramos a buscar algún tesoro que pudiera haber. Cualquier cosa: una piedra bonita, una figurita olvidada, una flor.

Cuando nos aburrimos, ayudamos al tío Arnoldo en su taller. Él vivía en el hogar, al final del terreno junto a su familia. En su casa había un letrero que decía «Guagüitas 5 pesos, merenguitos 25 pesos». Nunca, en el tiempo que llevaba en el hogar, había tenido plata para comprar algo ahí. Sí había conseguido que alguna de las internas me convidara un décimo de un pequeño merengue.

El taller del tío era entretenido, porque usábamos las herramientas. Lo que más me gustaba era clavar en una tabla cualquiera, que sujetaba en medio de una prensa para que no se moviera. La golpeaba con fuerza hasta quedar sin energías.

La puesta de pijama también fue silenciosa ese día. A pesar de que las internas antiguas decían estar acostumbradas a ser torturadas y presenciar torturas, se notaba que, efectivamente, no se acostumbraban. Después de cada episodio vivían un duelo de silencio. Cosa a la que también yo me estaba acostumbrando.

Nadie podía ir a ver a las castigadas. A veces desaparecían por días.

Esa noche las luces se apagaron y mi mente divagó entre recuerdos reales e historias idílicas inventadas, historias que mantenían mi estado emocional estable. Imaginaba que salíamos mi hermana y yo de ahí. A veces el imaginario me inventaba cosas más simples, pero igual de felices, como que me encontraba mil pesos y compraba merenguitos en la casa del tío y Margarita y yo los comíamos a escondidas. Mis labios se curvaban en una sonrisa cuando podía saborear el dulce en la boca. Por momentos me acordaba de las castigadas y sus genitales enrojecidos. Aún así dormí.

Más sobre la novela aquí